歴史編-私共を良く知っていただくために |

||

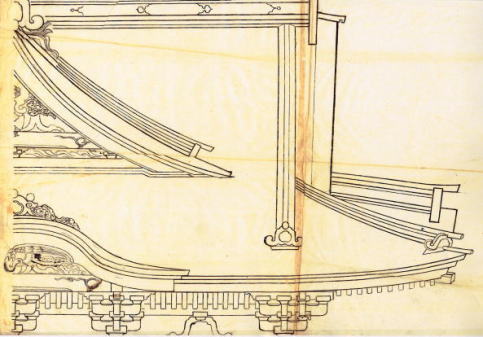

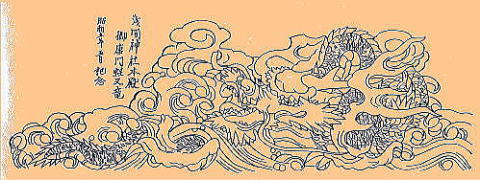

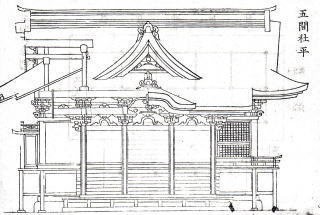

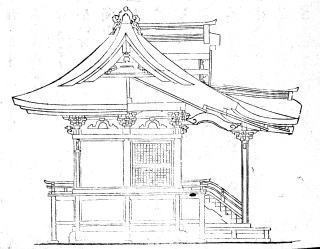

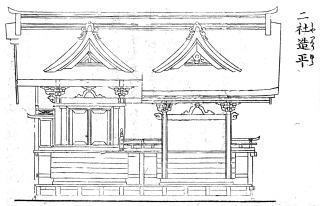

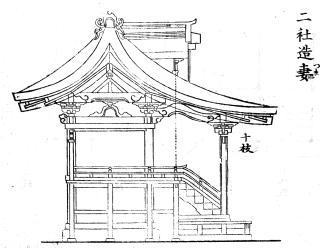

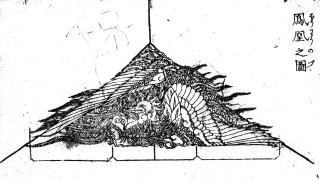

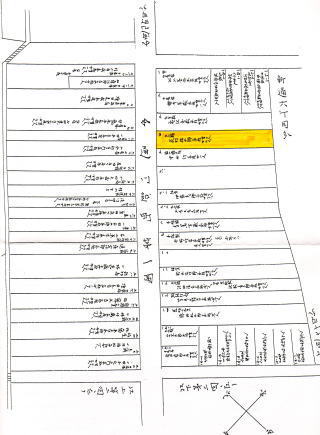

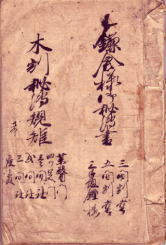

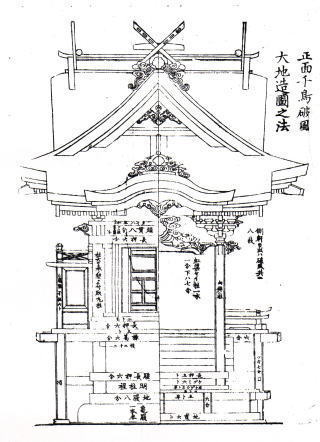

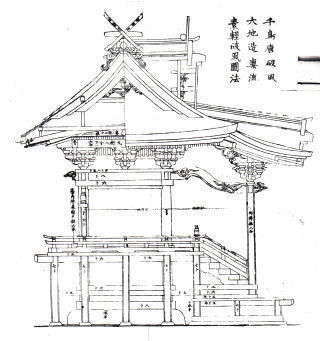

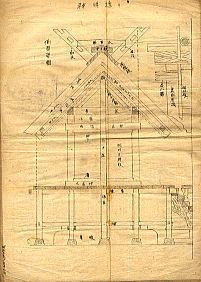

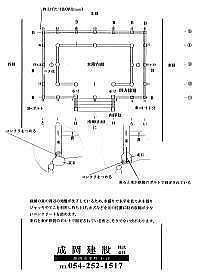

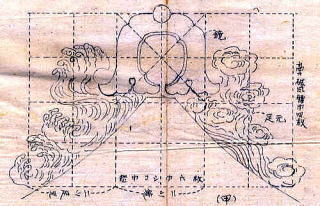

| ■創業 鎌倉時代(1185〜1333) 私共に代々伝わる木割秘傳規矩(木割法・尺度の統一)に、木造建築の最高峰とされる鎌倉幕府の図面があり、現在もその木割法を参考にしています。  ●家系図 ●家系図駿河志料などに、 1、今川氏・武田氏の朱印判物も持てり(戦火で焼失) ○今川2代目、範氏(1316-1365)浅間神社の造営 ○今川4代目、範政氏(1339駿府館) 2、慶長(1596)駿府城地元側棟梁、華村長左衛門尉正重あり 3、寛永11年(1634)3代将軍、徳川家光の駿河国浅間神社棟梁 4、文化(1804)駿府浅間神社(現在の浅間神社)棟梁などの記載があり、祖父、成岡浜吉(花村浜吉-十二代目)も昭和初期(1929)に大修復した静岡浅間神社の本殿修復大工棟梁を、父、成岡昭平も久能山東照宮の修復を手掛けています。住宅建築が主になった今も「人には任せておけない」とその腕を振るって大工仕事に精を出しています。  ●静岡浅間神社計画図   ↑明治末期-浜吉15才の写真 ●浅間神社獅子の墨絵  ↑昭和五年に大修復(9年間程)した浅間神社本殿を記念して配ったものです。現在も本殿入口の左右にある御唐門(浅間神社側)の中央上で本殿を守っています。上図面クリックで拡大します。 ●立川流彫刻のHP  ●静岡浅間神社本殿御唐門内部 1967年8月撮影  ■新撰宮雛形より ■新撰宮雛形より ■上図の妻側 ■上図の妻側 ■新撰宮雛形より ■新撰宮雛形より ■上図の妻側 ■上図の妻側 ■大匠檜様 雑工雛形(上)より  ●掛川市仁藤 神明宮 昭和9年完成当時 ■明治20年頃の静岡市本通川越町(現在の10丁目)の地図。黄印の家が曽祖父 花村猪太郎の家。  ●明治前期 静岡町割絵図集成 P167より |

|

|

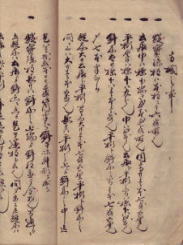

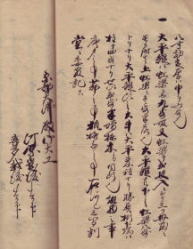

| ■鎌倉時代から伝わる秘伝を江戸初期にまとめた木割秘傳規矩。禅宗様建築。 ●京都大仏殿‐方廣寺大仏殿 ●河原豊後(甲良豊後守宗廣)日光東照宮作事の大棟梁 ●喜多越後(喜多越後守清次)大仏大工 ●図面は現在のように絵図面ではなく、文字で書かれていて、実際の建築現場では棟梁が杉の板などに墨で絵図を書いていました。現在のような絵図面になったのは江戸時代からです。 |

||

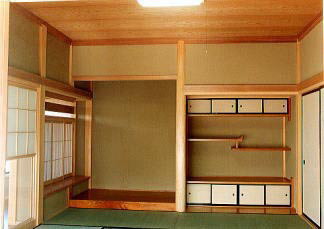

↓上載の「御秘伝書」の中に書かれている「床の事」を参照に造りました。現代人に合わせ高さを3寸ほど高く造りました。 ●剣持邸 |

||

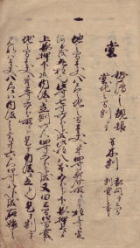

| ■江戸時代初期に尺度の統一と木割法が完成されて、後世迄継承されています。最初は秘伝でしたが、中期以後は雛形として木版刷りの和本が大工の参考書になっています。その一部を記載しました。 | ||

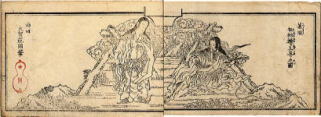

■神田大賀範国筆誌 富世初心雛型上ノ巻 「祖神上棟玉ノ図」 記名ー明治20年花村猪太郎(11代目) |

||

■新撰 大匠宮雛形(上)より |

||

■上図の妻側(横側) |

||

●島田市の小学校上棟 |

||

| ●神明造り。 昭和7年 成岡浜吉 筆 掛川市仁藤神明宮昭和9年新築 静岡市神明町神明宮昭和25年新築 静岡市幸町神明宮昭和28年修復 ほか、神明宮多数新築&修復  |

||

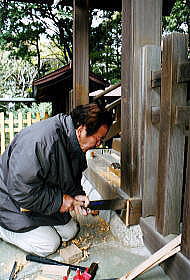

●70年後の現在も当時のままです。 ●2003年4月 神明宮からの依頼で耐震調査等をしました。本殿内部は床下、屋根を含み痛みはなく建築当時のままでした。風雨にさらされている四方縁廻りの地盤が不規則に沈下していたため、水盛りにて水平を出し、基準高を見て、てこで持ち上げ、ホズ等を元の位置に収め、束石と持ち上げた束の間にコンクリートを詰めました。修復中、各所に70年前の祖父の息吹が感じられ感激しました。この匠の技をこれからも大切に後世に伝えたいと思います。神明宮&静岡県神社庁から個別に感謝状をいただきました。    |

||

|

●社寺仏閣の建築は建物に合わせた、道具を手造りすることから始まります。 |

|

|

||

| *webサイトから大工や社寺建築に関するものをランダムに記載しています。 | ||

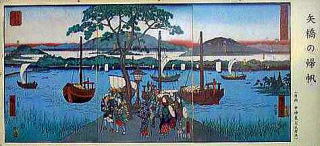

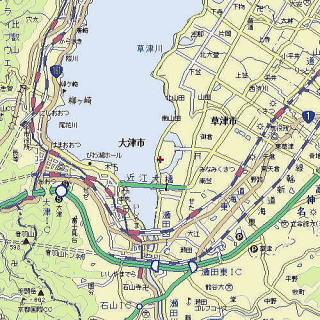

| ■河原豊後(甲良豊後)(天正2年(1574年)生まれ‐正保3年(1646)3月17日72才で没。) 「河原豊後(こうらぶんご)」は「甲良豊後(こうらぶんご)」で「甲良家」の初代、日光東照宮の大棟梁。「甲良」は地名をもって姓とし、古くは河原とも呼ばれていた土地で、古文書によって「河原」とか「川原」になっているのもあると滋賀県安土城郭調査研究所様から手紙をいただきました。甲良家の伝書は東京都中央図書館にあるそうです。 河原豊後という高取城の城主(同姓同名)とは無関係です。 日光東照宮の御大工大棟梁、甲良豊後守豊廣(河原豊後)は、近江国犬上郡甲良庄の出で、現在滋賀県に甲良豊後守豊廣記念館があります。甲良豊後守豊廣一族は大工としての腕を保持するため娘に婿を取り代々棟梁として栄えていきます。 甲良豊後守豊廣記念館(滋賀県)館長様から電話で教えていただきました。 ■喜多越後 谷直樹「中井家御大工支配の研究」1992思文閣によれば、元和2年の日光東照宮の建設に喜多越後という大工が従事しているということです。大仏というのは京都の大仏殿のことでしょう。今は方広寺と称する寺院ですが、江戸時代後期までは堂々とした大仏殿がいまの京都国立博物館の北側に立っていました。喜多越後は要するに江戸時代初期(慶長・元和)の、大和国出身の京都在住大工棟梁の一人だったようです。 京都の石碑様から教えていただきました。 ■中井正清(元和5年(1619)1月21日没。) 法隆寺出身の中井正吉は、豊臣秀吉が大阪城を作ったときに大工頭として参加したが、その長男正清(法隆寺大工)は、家康にお目見え後、五機内近江の職人を支配し、伏見城再建、また江戸幕府の大工頭として、大城郭の江戸城の天守・御殿の造営に着手する。同時に駿府城、秀頼の方広寺大仏殿造営にも乗り出す。  ○向かって右側が雲、左が波となっています。 ○向かって右側が雲、左が波となっています。●成岡浜吉 筆 昭和7年 ■私共の先祖は文化元年(1804)から59年にわたり建造された静岡浅間神社の初代棟梁「花村与七郎・花村清右衛門」で、さかのぼり天正15年(1587)から築城された駿府城にも幕府側棟梁 中井正清、地元側棟梁 華村長左衛門とその名前が記されています。角川日本姓氏歴史人物大辞典22静岡県姓氏家系大辞典によると「駿府馬場町(静岡市)に大工棟梁を務めた花村家がある。華村とも書く。今川・武田氏の時代(約650年前)からの棟梁で、慶長年間に華村長左衛門尉正重がいた。子孫は代々棟梁職を継ぎ、町頭も務めた(駿河志料)。」と記されています。 祖父成岡浜吉(静岡浅間神社昭和初期大修繕本殿大工棟梁)が花村家から成岡家に婿入りし、その時花村家は大工をやめたため道具や図面はすべて成岡家に受け継がれていました。しかしそれも戦災で焼け、今は数点の古文書と書きかけの古図面しか残っていません。成岡浜吉は宮大工専門で熱海から浜松までの仕事をしていました。住宅等は、例えば浅間神社の修繕のとき多額の寄付をした大店の旦那衆に頼まれて(1棟で3年くらいかかった)請けていましたが、数棟しか確認できていません。 *現在詳しく調査中です。 ■祖父から聞いた話。−静岡浅間神社本殿の中に(床下に)井戸が掘ってあり、その上に木の板をのせ、その上に御神体が鎮座しています。その井戸は御神体が丁度収まる大きさで、もし火事になったら木の板が先に燃え、御神体はみずからの重みで井戸の中に落ち燃えずに救われる。そういうように造ってあるそうです。 ■私共の初代 華村長左衛門尉正重 は中井正清と駿府城・箱根権現社宝殿・曽我社作事の後、大阪両陣の陣小屋作事の奉公したが、近江の国矢走(矢橋)の渡しで破船して没。   ■矢橋は「急がば回れ」のことわざになった所。京都へ行くのに矢橋から琵琶湖を船で渡った方が早いが、比叡山から吹きおろす風で破船する恐れがあったため、遠回りでも陸路を行った方が良いと言う意味。(NHKその時歴史が動いたより) ■近江の国(滋賀県)(矢走)今日では港もなく、石籠のみが昔の面影を偲ばせているにすぎないが、江戸時代には大津の石場との一理の間に渡し舟が通っていた。滋賀県草津市矢橋町。矢走が古く、矢橋はその転化どあると思われる。 ■2代目花村長左衛門長重は徳川光圀の普請で行われた駿府浅間神社の棟梁で、その功績により江戸に召されたが重病にかかり弟子、杉本七朗左衛門(杉本姓の祖)を出府。杉本七朗左衛門が寛永九年御大工頭鈴木近江の吹挙により3代目華村長左衛門となり、駿府城内外御修理の事。 ■現在の静岡浅間神社は6代目花村与七朗が棟梁。6代目まで帯刀御免だったが、帯刀は止み以後幕末まで10代大工棟梁を相続し、丁頭上席だった。 ■12代目花村浜吉(祖父)は成岡家に婿入り、昭和4年から9年間静岡浅間神社の修復。昭和12年は久能山東照宮・日枝神社の修復。 ■大工頭は、はじめは職人であったがまもなく事務官僚化し、実際の建築工事の設計、監督にあたったのは大棟梁。 ■江戸時代、建築のことを普請(ぶしん)と言っていたが、正確には土木工事を普請(ぶしん)、建築工事は作事(さくじ)と言っていた。 地方での社寺、仏閣は幕府側の御大工と実際に仕事をする地元側の大工棟梁の共同作業であった。 ■駿府築城工事は天正15年(1587)1月26日から始まり天正17年(1589)5月25日にほぼ完了している。 ■慶長15年(1610)中ごろ、徳川家康の権威を象徴する駿府城の天守閣は落成した。 ■静岡浅間神社は文化元年(1804)から60年の歳月と当時の金額で10万両を投じて建築された漆塗り極彩色の社殿群。 ■久能山東照宮は二代将軍 秀忠公の命により元和2年5月に着工、同3年12月に完成という短期間に造営されましたが、権現造、総漆塗、極彩色の社殿は彫刻、模様などに桃山時代の技法を取り入れられた江戸時代初期の代表的な建造物です。 ■金沢城は日本有数の御大工の家系として知られる中井家の「慶長金沢城図」などの図録のほか、徳川家康の大御所として最後の居城となった駿府城などの資料を参考にした。駿府城の築城には、前田家の誇る技術集団が深くかかわっていたのだ。 ■江戸時代初期に尺度の統一と木割法が完成されて、後世迄継承されている。 ■社寺、城に関する大工棟梁の事 高取藩と言うのは、大和国(現在の奈良県)に存在していました。高取城の起源は、元弘2年(1332)11月。越智伊予守邦澄が楠木正成と謀って一族と共に挙兵し、北条氏と戦ったことに始まる。以後この城は越智氏代々の居城でしたが、260年後に豊臣秀長の重臣の本多太郎左衛門正俊が入城し、それまで小屋と木柵で作られた程度の城を改造したものである。しかし、徳川幕府の3代将軍家光の代に滅ぼされ、寛永17年(1640)には植村出羽守家政の居城となり、以後明治4年(1871)の廃藩置県まで232年間現存した。現在は高取城の楼閣はすべて消滅しているが、石累などは昔のままに残っている 関東出身には、以下の有名な大工棟梁が存在していたようです。 鎌倉の大工 鎌倉の有力な寺社に属する大工があげられる。由緒ある寺社の長い歴史と共にあゆんで来た名門の工匠家である。棟札から活動が確認できる鎌倉の名門大工は左の通りである。 鶴岡八幡宮大工・岡崎家/円覚寺大工・高階家/東慶寺大工・金子家/鎌倉扇谷大工・河内家/鎌倉乱橋大工・蔵並家/覚園寺大工・大村家/覚園寺大工・渋谷家 らが名門の大工である。 鎌倉大工の活動が、棟札の上に現れるのは、天正5年(1577)の日野の春日神社の宝殿造営の時である。棟札に「大工鎌倉太郎左衛門」の銘が記されている。 鎌倉乱橋大工の蔵並太郎左衛門と名前が同じであり、年代も近いことから、両者は繋がりが想像できる。ともあれ春日神社普請の太郎左衛門は鎌倉の大工であり、天正年間の安土桃山時代には既に活躍していた。 江戸時代になると、幕府による鎌倉の社寺の造営が姑まる。家康が命じた慶長9年(1604)の亀岡八幡宮の普請は、幕府の大工と共に鎌倉の大工が活躍した。棟札には、幕府御大工の木原代好田平三の名と鶴岡八幡宮大工の岡崎左右衛門、鎌倉乱橋大工の蔵並太郎左衛門の名が記されている。岡崎家・蔵並家の江戸初期の活動である。その後、岡崎家は幕府大工と共に鶴岡八幡宮の普請・修理を続けて行く。 続く寛永11年(1634)の幕府の東慶寺造営には金子家が筆頭大工を務めた。扇谷大工河内家は建長寺、浄光明寺などをはじめ多くの寺社普請を手がけている。乱橋大工蔵並家は光明寺などを造営した。鎌倉の寺社大工の岡崎・河内・蔵並・高階・金子・渋谷・大村家は江戸時代の全期間にわたって、活動の足跡である棟札が、連続して残っている。彼らは日本の文化財となっている鶴岡八幡宮、建長寺、円覚寺、東慶寺、英勝寺、覚園寺などの多くの寺社の伽藍、堂塔、神殿を建造・修理維持してきた。鎌倉大工の活動の地域を見ると、ほとんどが鎌倉である。 江戸中後期の地元の大工 江戸時代中期から後期にかけて、相模国で活動した有力な大工たちは幾人もいる。前述の基準に基づいた有力な工匠家をとり上げてみると、森戸大工・池田家/当麻大工・関山家/寸沢嵐大工・江藤家/川村岸大工・武井家/半原大工・右兵衛/棚沢大工・橘川家などの大工がいました。 森戸大工池田家 三浦葉山町の森戸明神社は、頼朝が三島明神を勧請したと伝えられ、永い歴史をもつ神社である。当初この神社を造営修理してきたのは、地元の大工ではなく、技術力のある他の大工であった。三浦の大工が力を付けるようになる江戸時代中期になって、森戸明神を修理普請する地元の大工が現れる。森戸の大工池田家である。享保17年(1732)に森戸明神社の修造を大工池田次郎兵衛が務めた。寛政元年(1789)に大工池田政右衛門と同忠蔵が同社本殿を造営した。文化4年(1807)に池田政右衛門が覆殿を建てる。以後明治期まで継続して、池田家が森戸明神社の普請を受けもった。また池田忠蔵は鎌倉の妙法寺本堂の造営にもたずさわった。 当麻大工関山家 相模原の当麻村の大工関山半左衛門と関山左門は、江戸時代中期から後期にわたる五つの作例をもっている。この内、四例が当麻村の中の神社の普請であり、典型的な地元大工といえる。建築した寺社は、当麻村内の東権現社(元禄16年)、三島神社(宝永3年)、天満宮(元文5年・天保3年)と新戸村の長松寺(文政12年)である。 寸沢嵐大工江藤家 相模湖近くの寸沢嵐村に、江戸時代中期から江藤八左衛門とその子孫が大工を営んでいた。享保4年(1719)の寸沢嵐稲荷神社再建から享和2年(1802)の同村八幡神社普請にかけて活動し、四つの神社建築の棟札が残っている。宝暦5年(1755)造営の相模湖町牛鞍明神社は、一間社入母屋造柿葺き千鳥破風・軒唐破風付きの建物で、大工江藤家の代表作である。 川村岸大工武井家 足柄の山北町の川村岸村に大工武井家があり、村の鎮守八幡宮を嘉永7年(1854)に造営している。大井町の了義寺本堂は禅宗様の大形方丈で、大工武井家の代表作になっている(天明6年)。向原薬師堂厨子(宝暦2年)も手がけた。江戸後期に足柄地方で活躍した大工である。 半原大工右兵衛 幕末期、愛甲郡半原村に大工集団がいた。グループを率いるのが筆頭大工の柏木(柳川)右兵衛安則・矢内右兵衛高光である。姓は異なるが、同一家系の出であり、右兵衛の名を継承した。右兵衛の作例は、寛政4年(1792)の宮ケ瀬熊野神社に始まり、相原八幡宮(寛政10年)、津久井町功雲寺庫裡(文政4年)、藤野町青蓮寺妙見堂(嘉永5年)などがある。明治期まで活動が続いた。ことに、右兵衝一門は、半原村に近い田代の半僧坊勝楽寺境内の伽藍堂塔の造営にカを注いだ。本堂、開山堂、冠門、山門などの堂々とした建物群を建造している(享和2年−嘉永4年)。 棚沢大工橘川家 江戸後期に愛甲郡棚沢村を拠点に活動した工匠家がある。大工橘川家である.大工棟梁として手がけたものに、いずれも厚木市内の聖眼寺観音堂(文化1年)、清源院(天保3年)、三田八幡宮(文久4年)がある。棚沢村は半原村が近いことから、半原大工右兵衛との緊がりがあり、大工棟梁右兵衛の下に、橘川が脇棟梁として、勝楽寺の普請に参加している。 ■元和3年に創建された日光東照宮の社殿について.....。 今日の久能山東照宮とほぼ同じ規模だと言われている。3代将軍家光は祖父・家康を熱烈に崇拝していた。それも大奥の春日局の影響だと言われている。父・大御所である秀忠(2代将軍)が没し、名実共に幕府の全権を握ると、日光東照宮の全面的な建て替えを計画した。鎮座から約20年を経た寛永13年(1636)、家康の21回忌に完成した大造替は、伊勢神宮の20年ごとの式年遷宮に習ったとも言われている。 造営奉行には秋元但馬守泰朝、設計施工は幕府の作事方大棟梁の甲良豊後守宗広、大工棟梁は中井家が担当、絵画部門は狩野探幽が担当した。工期は寛永11年11月から、わずか1年5ヶ月。それだけに動員された人数は膨大な数に上っている。 この日光東照宮の収支決算書である「日光山東照宮大権現様造営御目録」に記された大工・木挽などの延べ人数は約170万人、雑役が280万人、総合計は453万3648人になる。しかし、出来高払いの絵画・彩色・漆・金具・屋根の工事には、人数の記載はない。 今日の修理の実情から試算すれば、少なく見積もっても、それらの仕事には延べ200万人を要しただろうと言われている。したがって総延べ人数は約650万人、日割り計算をすれば、一日平均約1万3千人が働いている。さらに、工事の監督や警備の為に近隣の大名に御手伝いが命じられ、これに動員された役人の数は、延べ45万人にも及んでいる。当時の人口を考えれば驚異的な数字である。 総工費は、金56万8千両、銀100貫目、米1千石。前記の「日光山東照宮大権現様造営御目録」には当時のレートも記載されていて、それによれば、金1両は米1石2斗、銀では64匁になる。 これを現在の標準米の価格で計算すると、1両は約8万円になり、総工費は約456億円になる。しかし、単純な米価計算では安すぎて実情に合わない。当時の大工の日当は、彫物大工が米7升5合、普通の大工(職人)が6升5合とある。平均すると大工は一日、米7升である。 現在の大工の日当からすれば、実質は約4〜5倍になる。これを基準に修正すると、総工費は2千億円になる。しかし、これでもまだ安い。以前、宇都宮大学の小西氏の計算では、GNP(国民総生産)の2.8%、つまり、現在の我が国の自衛隊の年間予算の約2.8倍に相当する。その経費はすべて、徳川幕府の支出であり、まさに威信をかけた大事業だったことが解る。 この時、3代将軍の家光は「費用お構いなし」、すなわち経費はいくらかかっても良いと命じていた。竣工直後に「総工事費は概算で約100万両」と言われた。現在のお金で計算すると少なくても8千億円は下らないだろう。 これが日光東照宮の、大体のあらましです。金額もすごいが、延べ人数もすごいですね。 当時(戦国時代〜江戸時代)の職人(大工・石工)などは、腕次第で1万石以上の大名並みの生活が出来ました。特に石工は、城の石垣などで大人気でした。中でも穴太(現在の滋賀県)の石工は有名で殆どの城の石垣作りに駆り出されていた。この穴太の棟梁も1万石以上の大名並みの生活だった。石積が特殊だったからである。城の石垣が下から見ると曲線が掛かっているあの積み方です。あの石積みを別名「忍者殺し」とも呼ぶ。 上記、社寺・城に関する大工棟梁の事及び日光東照宮の社殿については歴史の館 河童様から教えていただきました。 ■今川時代 建武5年(1338) 今から664年ほど前の室町時代に今川範国が駿河国の守護に任じられ、以後駿河国は今川氏の領土の一つになりました。今川氏全盛期9代義元の時代に、徳川家康(幼名 松平竹千代)は人質として19歳までの12年間、駿府で生活しています。後に戦国大名,そして天下人へと成長していく過程で臨済宗の住職太原雪斎などから種々の教えを受けており、家康の人間形成の上で非常に重要な時期を駿府で過ごしています。 ■江戸城の建築は中井大和、甲良豊後、木原内匠、平内大隈、鶴飛騨、鈴木近江、弁慶小左衛門などとよばれる面々であった。彼等はたびたびの合戦に従事し、陣小屋の仕事にたずさわって来た歴戦の強者である。彼等は「御用大工」ともよばれていた人達で、中井大和などは大和の土豪武士で、家康から五畿内および近江の大工、杣職人一万六千人の支配を許されていたと伝える。人数の点からみれば二〇万石位の大名に相当するであろうか。 ■江戸時代における貨幣の価値がいくらに当たるかという問題は、大変難しい問題です。なぜならば、当時と現在では世の中の仕組みや人々のくらし向きが全く異なっていて、現在と同じ名称の商品やサービスが江戸時代に存在していたとしても、その内容や人々がそれを必要とする度合いなどに違いがみられるからです。 ただ、一応の試算として江戸時代中期の1両(元文小判)を、米価、賃金(大工の手間賃)、そば代金をもとに当時と現在の価格を比較してみると、米価では1両=約4万円、賃金で1両=30〜40万円、そば代金では1両=12〜13万円ということになります。また、米価から計算した金一両の価値は、江戸時代の各時期において差がみられ、おおよそ初期で10万円、中〜後期で3〜5万円、幕末頃には3〜4千円になります。 ■文政時代(1820頃)の長屋住まいの若い大工の大工手間賃は年収にすると26両位でした。下級武士とほぼ同じくらいです。 ■静岡浅間神社の建築彫刻は地元の絵師、中川梅縁が書き、諏訪の立川内匠が彫っています。 ■静岡の地をさらに有名にしたのは『駿河蒔絵』と呼ばれる蒔絵の技術です。浅間神社の本殿両脇にある唐獅子牡丹の絵を描き残した江戸時代終わり頃の著名画家、中川梅縁を先祖とする中川一族を中心として、今でも多くの蒔絵師がその技術を伝えています。 ■駿府城御城内外御修理の華村長左衛門三代目は寛永9年時(西暦1632年)に、俸米120俵賜はっていた。 ■静岡浅間神社の建築費用は ○総工事費−金10万両 ○本殿−金6050両1分(文化元年~文化10年) ○拝殿−金7949両(文化2年~文化11年) ○廻廊−金5607両2分(文化10年~文化13年) ○楼門−金3190両(文化12年~文化13年) ○総門−金1885両・銀3匁5里8毛(文化14年~文政2年) ○舞殿−金2371両3分・銀13匁6分8里3毛(文化14年~文政3年) ○山宮本社並拝殿−金4958両1分・銀9匁1分4里9毛(文化元年~天保6年) ○麓山神社本社並拝殿−金5306両2分(文化3年~天保5年) ○奈吾屋神社本殿−金2912両・銀6分8厘3毛(文政4年~天保7年) ○奈吾屋神社拝殿−金2570両2分・銀13匁8分5里1毛(文政9年~天保7年) ○奈吾屋神社楼門同所前石垣共−金3629両3分・銀11匁7分4里1毛 ○八千予神社−金6074両3分(文化10年~弘化元年) ■江戸時代の大工の1日の賃金は ○寛永(1624-1643) 銀1匁6分 かけそば 6文 ○寛文(1661-1672) 銀3匁 ○文化・文政(1804-1843) 銀5匁(年-金30両) 16文 ○慶応(1865-1867) 銀20匁 ○明治33年(1900) 66銭 1銭5厘 ○昭和35年(1960) 800円 35円 ○平成15年(2003) 18000円 500円 江戸時代の大工の1日の賃金は コインの散歩道 様から教えていただきました。 ●高収入な大工の収入● 振り売りなどの零細職人・・・一日約二○○〜三○○文くらい。 日銭・・・銅貨で支払われる。 大工・・・一日(幕末)で、五匁四分(銭に換算すると五八三文) 大工は職人の中で格が上で賃銀といって、銀で支払われた。 日銭、賃銀の上には年俸として賃金があり、金によって支払われた。 (ただし、金や銀では使い勝手が悪かったので、銭に換算して支払われた。) 「お江戸でござる」より ■棟梁と呼ばれるくらいなると、下職というお弟子さんが数人住み込みをしている。 棟梁クラスの大工になるとひとりでほいほい出歩くような真似はしなかった。 大工の棟梁は建築現場で監督および指導にあたった。 「お江戸でござる」より ■小堀遠江守政一(こぼりとおとうみのかみまさかず)、通称・遠州は、全国的に今日まで知られている多才な武将で、坂田郡南郷里村小堀(長浜市)で生まれたといわれています。1608年に普請奉行として駿河城を築城した功で遠江守に任ぜられました。華道、銘物の鑑定などに長けていただけでなく、二条城、大阪城、江戸城西丸などの作事(さじ)奉行としても活躍し、禁裏(皇居)の造営などにも活躍しました。桂離宮庭園(京都)や大徳寺狐蓬庵(京都)、県内では大池寺庭園(水口町)などが有名です。また茶道を古田織部に学び、三大茶人と呼ばれ、遠州流茶道の創始者となり、三代将軍家光の茶道師範を務めました。 ■京都大仏殿の棟梁はやはり「中井正清」でしたが、棟札を記する際、豊臣側は「中井正清は徳川側であり、たいした者ではないので棟札に記しなくて良い」と指示、これを良く思わなかった中井正清は「棟札の写し」と「鐘銘の写し」を家康に送り、それを家康は大坂攻めの口実としました。鐘銘が有名ですが根本は棟札にあったような気がします。(参考.高木棟梁のHP・図書館の本−多数) ■明治30年、静岡市の大工は290人でした。人口は45000人.世帯数は9700軒位でした。 ■静岡浅間神社は文化元年(1804)より約60年間造営されました。 第一期造営 文化元年〜文政四年まで 神部神社・浅間神社の本殿、拝殿、楼門等 第二期造営 文政二年〜弘化二年まで 大歳御祖神社、麓山神社、八千戈神社 第三期造営 弘化二年〜慶応頃まで 少彦名神社本殿、神廐舎、宝庫、末社、その他付属施設 重要文化財 神部神社浅間神社 神廐舎・宝庫保存修理報告書より ■今川氏、徳川氏により宿場町として歴史的機能を持つ静岡の街は1940年の静岡大火と1945年の大空襲によりほとんど破壊されています。1940年1月15日午後1時8分、新富町から出火した火災は強風にあおられ市の中心地まで達し、翌日午後3時ようやく鎮火しました。消失戸数510戸、消失面積30万坪、死者2名、負傷者776名。 再建に立ちあがった市民は1945年までに約90%完成したが、同6月19日夜半から未明にかけ、B29 数100機による静岡大空襲で市の中心部および周辺市街地の大半が焼失しました。焼夷弾第1弾は静岡駅、続いて静岡御用邸にも落ちました。被害世帯は24459戸114006人で、死者1169人、負傷者600人。 東海道駿府城下町(下)ー静岡戦災復興詩より ■中村一氏(なかむらかずうじ) 駿河駿府城主。豊臣三中老の一。豊臣秀吉に仕えた。また1590(天正18)年の徳川家康の関東入部に際しては、家康の抑えとして駿府14万5000石を与えられ、その後秀吉の駿河直領の代官となり、秀吉晩年には、堀尾吉晴、生駒親正とともに三中老の一人に数えられる。関ヶ原の戦いでは東軍に属したが、突如発病して7月17日没。なお、歌舞伎の中村勘三郎家はこの一族の子孫である。 大河ドラマ&時代劇登場人物配役辞典より ■徳川家2代目秀忠の正室は、お江淀君の妹にあたる。側室は*大工の娘の於静 というのが1人いたきり。秀忠の子供は四男五女、そのうち3人の男、5人の女がお江の子で、長男早逝。二男が家光。三男は駿河大納言忠長である。四男が於静の子で、保科家に入った保科正之。長女は豊臣秀頼に嫁し、後に天樹院と号した千姫。五女の和子は後水尾天皇の中宮となって東福門院と号した。 有限会社 洞江水産HPより |

||